Dodge

DEORA

ShowCar

(1/25:mpc)

2008年05月製作。

クラブで突然沸き上がった「アメリカン・ショーカー祭り」。

各自で単に作るのでは無く、

任意で集められたキットをくじ引きをして、

製作担を決めると言うコトが行われ、

自分も参加しつつも、

比較的に避けたいキットが、

運良く?割り当てられ製作するコトになりました。

店頭でも、いつも在庫となっていたりと、

売れているの?と思われるキット。

ネットでも完成品の画像がほとんど見つからない事態に、

逆に自由に作れるか?とも思える。

実車もそーとー古く、

モノクロの画像や、イラスト程度しか見つからなかった。

なんでも、2世代目も存在していたようですね。

さて、製作にかかり、問題も多々。

最初には、キットの製造工程時に、ボディのゲート仕上げが雑?な為、

ゲート口の仕上げ跡がボディ側に食い込んで居る始末。

それを最初に修正をする。

多少?の反りは当たり前な輸入キットだけあって、

シャーシのねじれ反り、フロントウィンドウ枠の反りが目立つ。

シャーシを組み終えて、次にボディに取り掛かるも、

ボディを仕上げるには、先にシャーシを組んだ状態にしなければならい。

さらに、シャーシを組んだらインテリアのフロア部品も

先に入れておかなければならないと、

単に、各部分を仕上げて、さあ合体し完成と言う手順が踏めないコトも。

まあ、クルマがトラック系ってコトも要因があるかもしれませんが。

ですので、シャーシ関連を仕上げ、

フロアパーツを仕上げ(シート等は後で組み込み可能でした)、

塗装もシャーシの取り付け面のみ状態のボディに組み込み、

分割されているボディの一部分を塗装出来る状態に仕上げ、

シャーシ&フロアをマスキングをして、ボディの塗装&仕上げを行う。

磨き行程はマスキング部分を取って磨くので、

コンパウンドの洗浄にはシャーシとフロアパーツも一緒にとなる。

このクルマの特徴でもある、フロントウィンドウ兼ドアの可動状態の維持を、

どの様に再現するかも、懸案事項でした。

いっそう、固定も考えましたが、やはり可動にこだわるコトに。

しかし、新たに開閉ヒンジ等の製作にも時間が掛かる。

既存のままでは、ガタガタすぎるので、それもいただけないし、

全開状態での動作維持もしたいと、方法を考慮。

なんとか、形になりました。

ボディカラーは、箱絵のイメージを踏襲し、ゴールド系に。

しかし、普通のゴールドでは暗い目の色なので、

タミヤ・ミニ四駆スプレーの「ブライト ゴールド」を使用。

未来的?

荷台は至って普通かも。

荷台、前方中央の出っ張りは、エンジンの為。

定員は2名のようです。

リヤは一面、クリヤーレッドとなる。

この辺りが、開発時期の時代かな?

荷台もそこそこ艶が出るようにしました。

ペーパーは当てずに、コンパウンドのみです。

車高が低いですね。

サイドの四角いのは、排ガス放出口です。

ボディにあったケガキ線より大分小さかったので、ベースの部分を広げています。

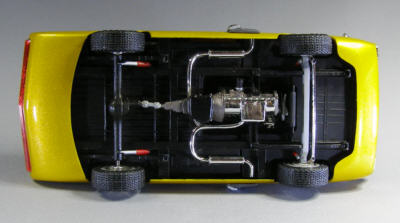

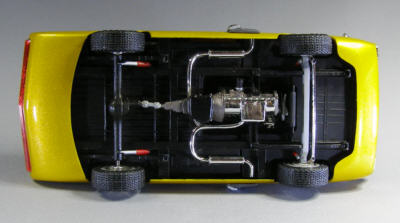

底面。

ボディ色部分がシャーシに覆い被さっています。

もちろん接着しての、つなぎ目は消しています。

排気系の取り回しが面白いですね。

もち、ステアはしません。

ドア全開。

この状態で、維持できるようにしています。

ステアリングは横から伸びています。

横から。

ここら辺もダンパー等が付かないか?とかの画像をさがすが見つからず。

中央のヒンジだけになってます。

しかし、どーやって乗降するんだぁ?とも。

下の部分を閉めた状態です。

多少、湾曲しており、下部が前方に出っ張っているので、

ヒンジ軸は上下に動くようになってます。

フロントウィンドウ枠。

反っていたので、ウィンドウに接着し、

反りを矯正する。

|

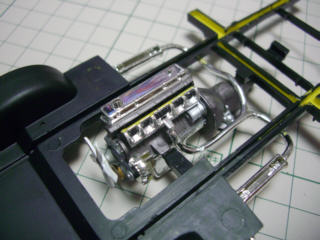

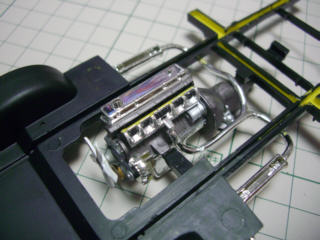

エンジン上部。

もう、二度とお目に掛かれないでしょうね。

シャーシも反ってました。

|

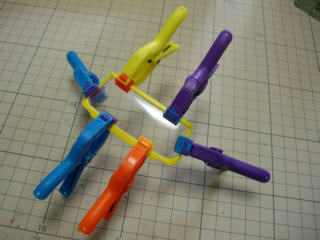

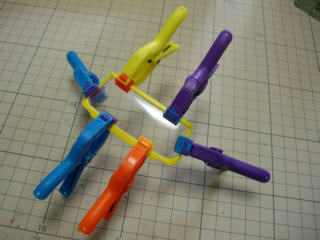

ドアの開閉方法の試行錯誤。

結局、キットの部品でなんとかする。

|

ボディ下面部の接着。

この状態で、シャーシ部分をマスキングする。

|

内装部分もマスキングをして、

塗装完了。

|

各部、合わせが良くないので、

矯正しながら接着をする。

|

もどる

もどる